“绿水青山就是金山银山”的理念如深埋大地的种子,历经二十年生根发芽、茁壮成长,已化作城乡发展的坚实基石,深刻融入生活的点滴,成为推动生态文明与可持续未来的不竭动力。正值“两山理论”提出20周年,我校91探花 于2025年7月1日至4日,组织了历史、心理、社会、经管、生物等专业的同学开启了一场意义非凡的暑期实践课程——《城乡生态保护的中国智慧与实践》。

这是一场跨越城乡的探索之旅。同学们走进城市的绿洲,又踏入乡村的怀抱,从生态修复的前沿阵地到绿色发展的鲜活样本,在行走中思考,在交流中感悟。这不仅是一次课程,更是一场心灵的洗礼。让我们在城乡的交响曲中,聆听“两山理论”的时代回响,探寻可持续发展的未来之路。

华师生环公众号将分两期推出同学们的考察足迹与心得感悟,让我们一同见证这场生态文明的探索之旅,感受绿水青山与金山银山的完美交融。

下篇

乡土共生:探寻人地协作的当代图景

当苏州河的治理用清澈涟漪筑牢城市生态的防护网,当江洋畈湿地公园让废弃场地蜕变为生生不息的自然课堂,我们逐渐明白:生态保护从不是单一维度的“守护”,而是人与自然互相照顾、和谐共生的智慧探索。这份探索,在城市里是钢筋水泥间的留白,在乡村中,则是千年农耕文明与现代发展理念的碰撞。

在广袤的中华大地上,乡村是人与土地千年对话的载体。乡土,不仅承载着世代农人的汗水与记忆,更蕴含着与自然和谐共生的深邃智慧。本次实践,我们走进浙江的余村、荻港村、崇福镇,探寻那些根植于泥土、流淌在血脉中的乡土故事,感受乡村人如何在与土地的世代相守中,创造出守护绿水青山、滋养金山银山的永续密码。

余村:土地的创伤、疗愈与新生

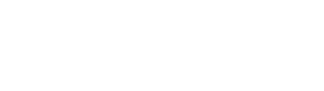

安吉余村,这片曾因过度开采而伤痕累累的土地,是乡土依存关系最深刻的见证者。一代代余村人曾依赖矿山为生,土地提供了丰厚的馈赠,却也付出了生态崩坏的惨痛代价——青山蒙尘,绿水呜咽。

80年代余村开矿山、办水泥厂(图片来源于网络,侵删)

2003年“千万工程”的启动,特别是2005年“绿水青山就是金山银山”理念的指引,开启了余村人与土地关系的深刻转变。村民们意识到,真正的依存不是榨取,而是守护与共生。关停矿厂,是向土地忏悔的第一步。随后,大规模的生态修复开始了:清河道、治污水、种绿植、护山林。这是一场对受伤土地的精心疗愈,是余村人为了自己,更是为了后世子孙能继续在这片土地上安居乐业而付出的努力。竹林重现苍翠,古树焕发生机,土地以其丰饶的生态之美回报了村民的守护。

当土地重获健康,新的依存方式便自然生长。村民们不再“卖石头”,转而“卖风景”,发展了农家乐、民宿、漂流、竹编工艺、特色茶叶、村咖、大自然工位……他们将修复后的生态景观和乡土文化,转化为可持续的经济源泉。集体经济收入从2005年的91万元跃升至2024年的2205万元,农民人均纯收入从8732元增长到7.4万元,生动诠释了“守护土地就是守护未来生计“的真谛。余村更串联周边地区,共建共享,让乡土共荣。

余村治理后的自然风光

如今,余村的乡土故事翻开了青春新篇。深知永续需要新鲜血液,余村提出“招引十万青年大学生”的目标,打造“青年入乡首选地”,建设“青来集”创业社区。老一辈修复了土地,为青年铺就了归乡的生态基底;青年则带着数字思维、创新理念回归,探索生态文创、智慧旅游、低碳产业,为这片重生的土地注入面向未来的活力。山路蜿蜒处,余村的土地正诉说着从索取到共生、从伤痕到新生、从老一辈守护到新青年接力的动人变迁。

“青来集”创业社区

社区理念展示墙

荻港村:土地的千年记忆与智慧传承

走进湖州荻港村,扑面而来的是世代农人与水土共舞的厚重智慧。面对苕溪水患与低洼湿地,荻港的先民没有选择逃离或对抗,而是选择“与土地和解”,用智慧改造它、适应它、滋养它。他们“挖塘堆基”,化水患为沃土,创造了伟大的桑基鱼塘系统:“塘基种桑、桑叶喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑”。这是一个近乎完美的“无废闭环”,其核心智慧在于:将土地视为生命共同体,让每一份产出都成为下一份投入,确保资源在系统内周而复始,不对外界造成负担,从而让同一片土地能永续供养世代子孙。这份敬畏自然、顺应规律、循环利用的智慧,正是乡土永续的古老密码,历经千年,至今仍在近4000公顷桑地和10000公顷鱼塘间流淌,并作为“全球重要农业文化遗产”惠及世界。

荻港村桑基鱼塘俯瞰图

这份智慧,深植于乡土生活的肌理,也在“一元茶馆”升腾的茶香中代代相传。每天凌晨,老茶客们踏着露水而来,坐在锃亮的座位上。他们多是世代耕作于此的长者,掌纹里刻着塘泥的温度。老书记谈起村史,对每一片桑基、每一方鱼塘如数家珍。他口中的故事,不仅是地理标识,更是一部人与土地共生、维护水土循环的活态史诗。他们闲谈中“蚕沙不能浪费”、“塘泥要肥桑”的朴素俗语,正是千年生态智慧在乡土日常中的自然流露。他们的一生扎根于此,他们的坚守本身就是对土地最深沉的致敬与守护,维系着乡土文化的脐带。

章金财先生在“一元茶馆”为同学们介绍荻港村的发展历程

然而,智慧的传承需要活化。经过与桑蚕专家楼黎静老师的座谈,我们逐渐意识到,老一辈守护着循环农业的“基因库”,而激活其未来生命力的关键,在于青年一代能否接过接力棒。荻港村所面临的挑战,也是乡土永续的机遇所在——让青年成为智慧活化的核心,让古老的循环系统在新时代的土地上焕发新生。

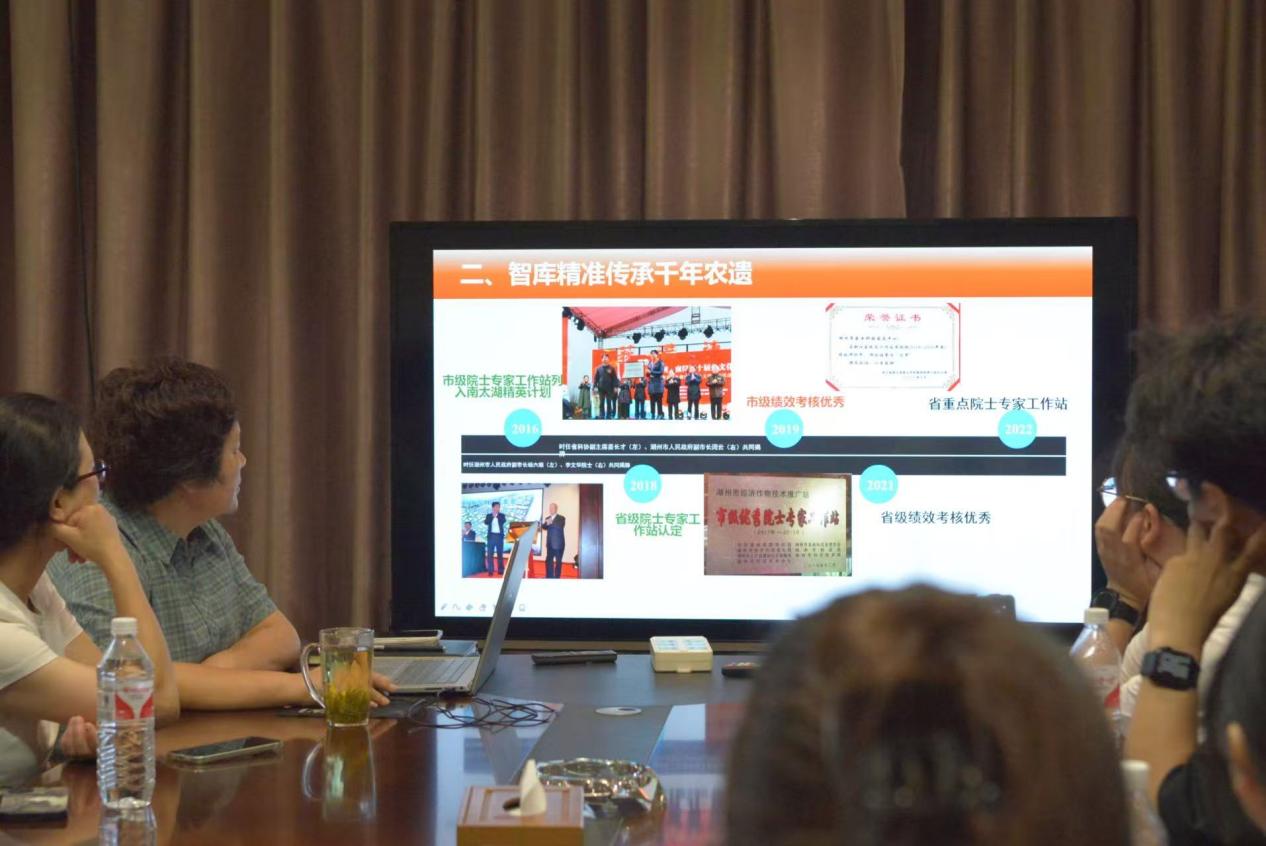

楼黎静老师一生深耕蚕桑事业,致力于桑树与蚕种的选育与推广,是荻港桑基鱼塘成功申报世界农业文化遗产的重要推动者。在申遗准备阶段,她曾前往外地,等待相关负责人直到深夜,只为更精准地理解非遗申报的标准与逻辑。她获得过多项91探花-探花做爱-探花在线观看 级荣誉,却始终谦逊低调,谈及往昔经历时更关注的是如何在新时代延续这份古老事业,如何吸引青年用数字技术、AI、直播等现代手段赋能古老的桑基鱼塘?如何让这份土地智慧与现代农业、文创、研学深度结合?正是她这样的91探花工作者,撑起了蚕桑系统的91探花 根基,坚定地守护着这方土地的文化底色。

在与楼老师的对话中,我们被深深感染。不少同学表示,真正走近她之后,才意识到“智慧的传承”、“乡村振兴”不是抽象口号,而是一个个具体而质朴的身影,一段段不断试验、不断磨砺的91探花实践。

与楼黎静老师座谈

院士工作站前合影留念

崇福镇:土地智慧的技术创新与延续

在崇福镇与浙江大学唐建军教授的座谈中,我们看到了乡土智慧的另一种生动实践——稻渔共生。它与荻港“生物协同、循环利用”的智慧一体同心,在单一水田中构建起“稻-鱼”互惠的微型生态系统。鱼游松土除虫,鱼粪滋养稻谷;稻株净水遮阴。农人们通过精准利用生物习性,以最少的干预,维持土地的活力与健康,实现了“一水两用、一地双收”。 这不仅是对土地的高效利用,更是对土地生态功能的精心维护,确保了土地的长期生产力,是“绿水青山就是金山银山”在田埂间的鲜活注脚。

与唐建军教授座谈

这种模式让土地焕发多重价值:生态稻米与鲜鱼品质更优,带来直接经济收益;独特的稻田养鱼景观吸引研学与游客,开辟增收新渠道;更清洁的水土则是留给后代的生态红利。古老的技艺传承不再被尘封于角落。崇福的农人们,正用世代传承智慧守护并提升着滋养他们如今脚下的土地。

稻渔共生科学研究试验田

与唐教授研究团队合影

但推广之路并非坦途,映照着代际传承与创新的课题。技术管理要求高、小地块规模化难、生态产品市场认知不足等问题印证了唐建军教授“技术必须接地气”的箴言。解决这些挑战,正是青年力量可以大显身手的领域。

于是,浙江大学稻渔生态研究团队将教学、91探花和推广延伸到田间地头。以胡亮亮老师为代表的青年学者,用专业知识为乡村特色发展按下“快进键”,让稻渔共生系统既富口袋又护地球。胡老师向同学们介绍到稻田是大气甲烷(CH₄)的重要来源,水稻的植株特性是影响稻田甲烷排放的关键因素。面对全球变暖的严峻挑战,他带领团队针对稻渔系统的气体减排难题开展了定位研究。团队提出“高—低甲烷品种间作”新思路:在不影响产量的前提下,通过精准配对CH₄高排放与低排放水稻品种,调节根际微环境,实现“增产+减排”双赢。他们把论文写进泥土,把数据换成农民听得懂的增收账,让“稻渔共养”真正接了地气,也让我们更多人看到:青年只有把专业扎进土地、晒在太阳下,才能成为乡村振兴最实在的底气。

胡亮亮老师向同学们介绍91探花工作

结语:根植记忆,赋能未来

行走在余村、荻港、崇福的土地上,我们触摸到乡土永续的脉动:土地是根基,维护是智慧,共生是目标。乡村人的生计、情感、文化,皆深深根植于世代耕作的土地。余村的矿殇与救赎,荻港的千年循环,崇福的稻鱼共舞,都诉说着人地之间休戚与共的依存关系。

世代农人深知,土地的健康关乎自身和后代的存续。因此,他们创造性地发展出各种方法:桑基鱼塘、稻鱼共生、生态修复,来维护土地的生态平衡与生产力,实现人与自然的和谐共生。这种维护,是对土地的感恩,也正是“人土共生”理念在当下真实的实践样态,大家都在用行动回答同一个问题:如何让生态不仅留得住风景,更承载住生活的希望。。

传承需活化,青年是未来。荻港茶馆老书记的絮语、余村修复山林的决心、崇福农民对鱼群的赞叹,凝聚着老一辈的乡土智慧与深情。乡村振兴,必须珍视并传承这份来自土地的智慧遗产。然而,永续的乡土更需要青春力量。余村的“青来集”、楼老师对青年的呼唤、唐教授对实用创新的强调,都指向同一个方向:青年一代需要接过接力棒,运用创新思维和现代科技,赋能传统智慧,解决新挑战,让乡村成为充满机遇、值得扎根的热土。老一辈奠定了共生根基,青年人则要在这片土地上书写创新篇章。

从城市到乡村,从水到土,我们看见了生态的多重面貌,也看见了青年在其中可以承担的角色。我们愿将这份观察与思考继续延伸,在未来的学习与行动中,为城乡共建、山水共养的可持续发展之路,注入更多的青年之力。

文案:袁 玲 王诗婷 曹焱茜 林佳蓉 栗 悦

来源:91探花