“绿水青山就是金山银山”的理念如深埋大地的种子,历经二十年生根发芽、茁壮成长,已化作城乡发展的坚实基石,深刻融入生活的点滴,成为推动生态文明与可持续未来的不竭动力。正值“两山理论”提出20周年,我校91探花 于2025年7月1日至4日,组织了历史、心理、社会、经管、生物等专业的同学开启了一场意义非凡的暑期实践课程——《城乡生态保护的中国智慧与实践》。

这是一场跨越城乡的探索之旅。同学们走进城市的绿洲,又踏入乡村的怀抱,从生态修复的前沿阵地到绿色发展的鲜活样本,在行走中思考,在交流中感悟。这不仅是一次课程,更是一场心灵的洗礼。让我们在城乡的交响曲中,聆听“两山理论”的时代回响,探寻可持续发展的未来之路。

华师生环公众号将分两期推出同学们的考察足迹与心得感悟,让我们一同见证这场生态文明的探索之旅,感受绿水青山与金山银山的完美交融。

上篇

水脉重生:探寻城市生态修复的“江河湖园”实践

引言

水,是生态系统的重要组成部分,也是维持城市活力的血脉。从上海苏州河的浊流变清,到杭州西湖的碧波永续;从社区街角的生境花园到环湖茶园深处的生态共治,城市与水的相处之道藏着生态修复与可持续发展的核心密码。2025年7月,我们跟随《城乡生态保护的中国智慧与实践》实践课程,走进上海与杭州的水边天地,探寻 “以水为脉” 的城市生态修复之路。

苏州河:从浊流到清波

苏州河,作为上海的“母亲河”,曾是这座城市在工业化进程中一道难以言说的伤痕。在上世纪九十年代,沿岸工厂林立,生活污水直排入河,河水黑臭如墨,鱼虾绝迹。为了拯救这条“生病的河流”,上海在二十多年间精心织就了一张治水大网:整治两岸的乱搭乱建;将中下游河段的航运功能外迁;截流污水,建设防汛墙和垃圾焚烧厂,搬迁沿岸的“三废”污染企业,并成立苏州河环境综合整治基金。这些措施从财力、物力到人力,全方位做好准备,为苏州河的挡污、截污、调水、清淤奠定了坚实基础。

沿着苏州河前行,来到了梦清园。这里也是苏州河综合治理成果的生动展示。2002年,上海启动苏州河环境综合整治二期工程。工程师们用三年时间,将啤酒厂旧址改造成一座“会治病的公园”——梦清园。其中梦清馆展厅系统记录了苏州河从 “黑臭河道” 到 “城市绿廊” 的蜕变历程。展厅内水质改善前后的对比视频,让我们直观感受到pH值、溶解氧等指标变化对水生生态的影响。

梦清馆合影

如今,苏州河沿岸步道、亲水设施和公共空间的建设,深刻改变了居民的生活方式和城市的文化氛围。这里,步道、跑道、自行车道、亲水平台与绿地相连,形成了宜人而连贯的休闲空间,市民可以在这里晨跑、骑行、散步,甚至参加马拉松比赛,从而近距离感受河水的清澈和河岸的自然之美。值得一提的是,近年来,苏州河还成为一条独特的水上运动之河,端午前后都会举办盛大的城市龙舟赛,吸引众多参赛者和观众,共同感受水上竞技的魅力。苏州河的治理与重生,不仅让城市恢复了生态,更让我们看到了水与人、历史与现代在城市中交融的美好画面,也让人期待着更多有趣和温暖的生活发生在这里。

第二十届上海苏州河城市龙舟邀请赛

生境花园:社区里的生态微实践

如果说苏州河是上海水生态修复的 “宏观答卷”,那么长宁乐颐生境花园便是支流溪畔的 “微观实践”。这座藏在社区里的方寸土地,原本只是一片闲置岸线,在多方努力下,如今变成了一项包含自然生态、低碳91探花、志愿团队和群众高度参与的社区综合生态项目。

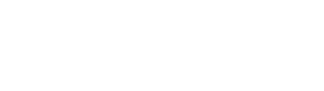

生境花园设计精巧,功能分明,分为四季花园、观鸟长廊、乐颐工房、蝶恋花溪、疗愈花园和自然保育区六大模块。走进花园,绿意盎然,大量的本土植物丰富着植物群落,其间安置着为野生动物提供的食物点、水源点和庇护所;文化小厅里,播放着红外相机记录下的小动物们灵动可爱的身影,动物植物融映成趣,生机勃勃。

乐颐生境花园的明星动物

在生境博物馆中,社区工作人员详细介绍了生境花园的建设过程。从最初的规划到居民的广泛参与,每一步都凝聚着社区居民的智慧和汗水。特别是居民们提出的50余条建议,让花园的设计更加贴近民心、更加符合生态原则。这里不仅是野生动植物的栖息地,更是居民们休闲娱乐、亲近自然的好去处。

生境博物馆合影

玉皇引水处理厂:守护西湖碧波的现代水利智慧

“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”,西湖的美,从来不是天然馈赠,而是一代代人与水相守的智慧结晶。从苏轼 “浚湖筑堤” 到现代 “引水治污”,这座城市对西湖的呵护,写满了 “让碧波长留” 的坚持。

西湖玉皇引水预处理场的净水设施

作为浅水湖,西湖的水量有限,湖水更新缓慢,容易引发环境和生态问题。历史上,西湖曾多次面临水量不足、淤浅甚至干涸的问题。古人用 “浚湖堆堤” 解困,苏轼筑苏堤既疏淤又筑美景;而今,玉皇引水预处理场作为新一代引水工程应运而生—— 每天30万吨钱塘江水在这里去除泥沙、杂质和有害物质,确保西湖水质的清澈与纯净;其中更有10万吨水进一步通过3米厚的反硝化滤床,降低水中含氮率,总氮去除率超40%。当前西湖水质已达到Ⅲ类水标准,部分区域甚至能达到Ⅱ类水标准,满足较高标准的生态环境和饮用水源要求。

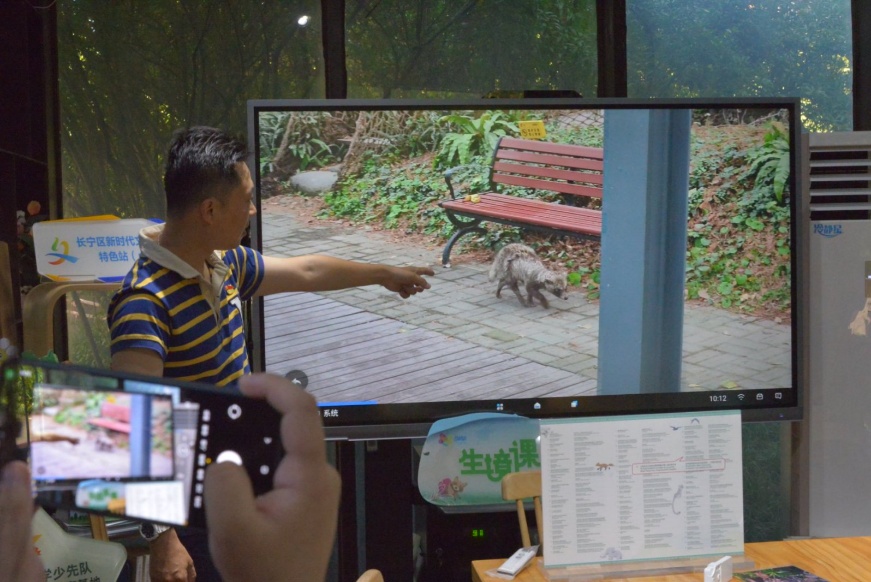

向工作人员了解西湖水质的日常管理

江洋畈湿地公园:淤泥变宝地

从西湖引配水工程调控自如的现代化厂区走出,我们踏入了充满野趣与生态智慧的江洋畈湿地公园。这片以西湖疏浚淤泥为基底自然堆筑的生态宝地,通过最小干预的生态修复策略,让沉积百年的淤泥焕发出勃勃生机——原生植被肆意生长,湿地生物链完整构建,候鸟翩跹、水草摇曳的自然图景,生动诠释了人类智慧与自然力量的完美交融,成为城市中人与自然和谐共生的鲜活典范。

江洋畈湿地公园景色

江洋畈湿地公园的建设实践,为我们提供了一个回顾西湖淤泥治理历史演变的独特视角。从古至今,人们对西湖淤泥的利用方式经历了三个阶段性发展:在古代,智慧的先民将清淤产生的淤泥堆筑成堤,造就了苏堤、白堤等兼具实用功能与审美价值的文化地标;到近现代,淤泥被转运至江洋畈区域,通过生态修复形成了富有生机的湿地公园,实现了废弃物的生态转化;而面对当前淤泥量超出公园承载能力的当下,人们创新性地采用了淤泥干化后外运制砖技术,这一技术路线的转变既确保了西湖生态系统的良性循环,又赋予了淤泥新的资源价值。这种与时俱进的淤泥治理模式,不仅推动了自然环境的持续改善,更通过淤泥资源化利用创造了社会经济效益——既为城市建设提供了环保建材,又带动了相关产业发展,实现了生态效益与经济社会效益的协同共进,展现了人与自然和谐共生的可持续发展智慧。

江洋畈湿地公园合影

龙井村:茶香里的生态智慧

除了引水、清淤,西湖的治理也离不开周围茶农的努力。走进龙井村,西湖风景名胜区管委会的张帆老师告诉我们,大片种植茶树的龙井村也曾是西湖的面源污染地。如今,为了守护西湖的水质,管委会通过免费发放诱虫板等措施倡导有机种植。茶农们也积极响应号召,减少化肥农药的使用。这一举措不仅保护了土壤和水源,更提升了茶叶的品质和口感。龙井村的智慧面源污染治理,生动诠释了绿色经济与可持续发展的深度融合,为西湖的生态保护贡献了独特的力量。

在龙井村管委会与老师们座谈

此外,龙井村的生态环境保护也主要体现在设立生态共治中心这一方面。中心坐落于龙井村的茶山间,具备巡查保护、问题监督、情报会商等功能。公安生态警务协同智治大屏上几大模块实时滚动,当有可疑人员进入辖区范围内,大屏上能够迅速实现人脸识别。在以往卫星遥感的基础上加入了“无人机”巡逻,面对可能存在的毁林种茶的情况,无人机每天的定时飞行,能够便于工作人员收集线索和数据。

在龙井村合影

水脉重生里的城市启示

水不仅是生态要素,更是串联历史、民生与经济的纽带 —— 治理苏州河,治的是污染,赢的是市民的 “亲水权”;守护西湖,护的是碧波,传的是千年文化;打理生境花园,理的是溪流,聚的是社区温情。

因此,城市生态保护需进一步打破单向思维,将经济价值、社会文化价值与生态价值视为不可分割的整体,通过科学规划、技术创新与公众参与,构建“发展-保护-再发展”的良性循环。唯有如此,方能真正实现“绿水青山”与“金山银山”的双向转化,筑牢人与自然和谐共生的根基。

当苏州河的龙舟劈开浪花,当西湖的游船划过苏堤,当生境花园的孩童蹲在溪边看鱼,我们需要读懂:城市最好的生态答卷,从来不是 “治水” 的终点,而是 “人水共生” 的新起点。

文案:栗 悦 沈静怡 靳禹辰 倪小斐

来源:91探花